Hacer comunicación no es fácil…, o que se lo digan al “vecino del alcalde” que suele tomar una “cap of café con leche en la plaza mayor” y cuyo plato “imbatible” es el “chuletón al punto”. Escoger nuestras palabras a la hora de transmitir información, en política o cuando hablamos sobre ciencia, es crucial para evitar que se genere el efecto contrario que deseamos para ese mensaje. Aunque son muchos factores los que intervienen en la comunicación, y el emisor no controla todos, podemos hacer las cosas algo mejor si hay voluntad de ello.

Este post habla de hablar claro. Hoy rescato la Guía de Comunicación Clara que está concebida para mejorar la comunicación de las empresas de la Administración y privadas, para promover una comunicación que “el público pueda entender y usar sin dificultades”. Esta metodología, promovida en España por Prodigioso Volcán y concebida por Estrella Montolío y Mario Tascón, toma fuerza en algunas comunidades españolas, como la de Madrid o la de Navarra, que la están promoviendo en sus administraciones.

¿Podemos aplicar la comunicación clara a una acción de comunicación científica?

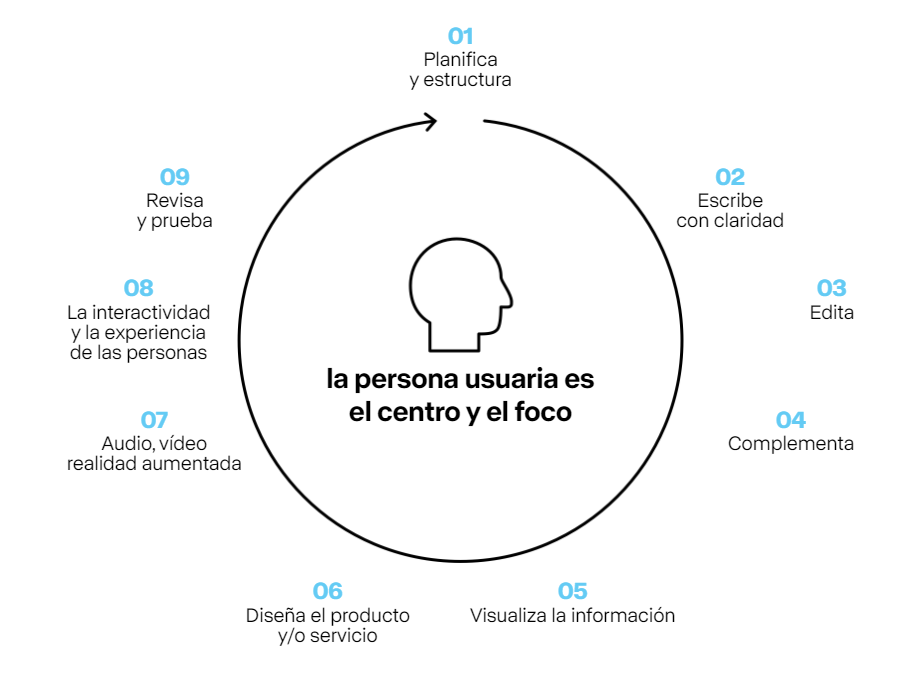

El planteamiento que propone la Guía de Comunicación Clara recuerda a la metodología User Centered Design, pero pretende ir más allá. Si bien esta última se centran en el diseño y la usabilidad del producto comunicativo, la Guía de Comunicación Clara aporta un aspecto diferencial muy interesante que se podría resumir con que la prioridad es que “la gente se quede con la copla a la primera”. Por eso la guía se centra en la adecuación del mensaje al público, teniendo en cuenta una correcta combinación entre el lenguaje verbal claro y fácil y el uso adecuado (y profesional) del lenguaje visual. En otras palabras, un equilibrio entre el contenido y forma para que el mensaje llegue a la primera. Pero ¿qué lenguaje, frases, palabras, conceptos, formas o colores son los correctos? Eso lo determina la “persona usuaria”.

Entender al usuario, lo primero

Para mí, es el primer paso (una vez tienes claros tus objetivos) es investigar sobre el público al que te quieres dirigir. Si bien la Guía de Comunicación Clara no entra en detalle sobre técnicas para conocer mejor a tu público objetivo, en Ciberimaginario también creemos que situar esta fase al inicio de la planificación aumenta la eficacia comunicativa. Conocer a tu público va a determinar qué características ha de tener ese contenido (por ejemplo, el nivel de complejidad) y además va a determinar la forma y los canales de esa comunicación. El trabajo que está realizando Jennifer García Carrizo, miembro del grupo Ciberimaginario, en el marco del proyecto LongCOVID es un buen ejemplo de cómo tener en cuenta a tu público antes de realizar una acción comunicativa de índole científica.

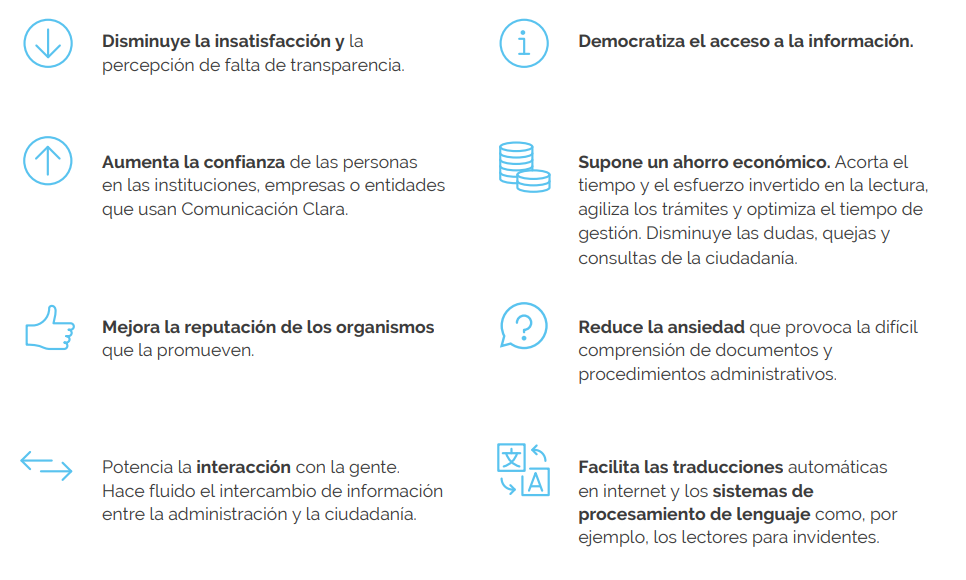

Además, las ventajas de comunicar con claridad repercuten directamente en el usuario final:

Conclusión

La comunicación clara parece tener mucho que aportar en el ámbito de la comunicación científica. Aplicar esta metodología puede mejorar las acciones de comunicación de índole científica, sin duda. No obstante, el reto para los que hacemos investigación en comunicación científica está en mejorar los procesos de producción ya que la complejidad de esta propuesta no es trivial, ni barata. Involucra a muchos profesionales expertos en el lenguaje textual y visual, diseñadores gráficos, web, de usabilidad o experiencia de usuario, además de expertos que sepan utilizar adecuadamente lenguajes de cada ámbito, como el médico y de la salud, por ejemplo.

Os dejo aquí el manual completo para que podáis profundizar sobre el tema:

Referencias

- Prodigioso Volcán. (30 de julio de 2022). Guía de Comunicación Clara. Comunicación Clara. https://comunicacionclara.com/

- Comunidad de Madrid. (30 de julio de 2022). Comunicación Clara. Servicios de información de la Comunidad de Madrid. https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/comunicacion-clara

- Gobierno de Navarra. (30 de julio de 2022). Comunicación Clara, la mejor defensa de la ciudadanía. Gobierno abierto de Navarra. https://gobiernoabierto.navarra.es/es/accion-gobierno/agenda-de-reuniones/1539/comunicacion-clara-para-una-administracion-comprensible