¿De verdad sirven las redes sociales para comunicar Ciencia?

¿Cómo nos pueden ayudar las redes sociales para divulgar los resultadoss de los proyectos científicos? ¿Cómo podemos conectar con nuestros públicos?

Según la VIII encuesta de percepción social de la Ciencia publicada por la FECYT, un 43,6% de los españoles se informa ya sobre Ciencia y Tecnología a través de las redes sociales, lo que representa una extraordinaria oportunidad para mejorar el impacto de los proyectos de investigación.

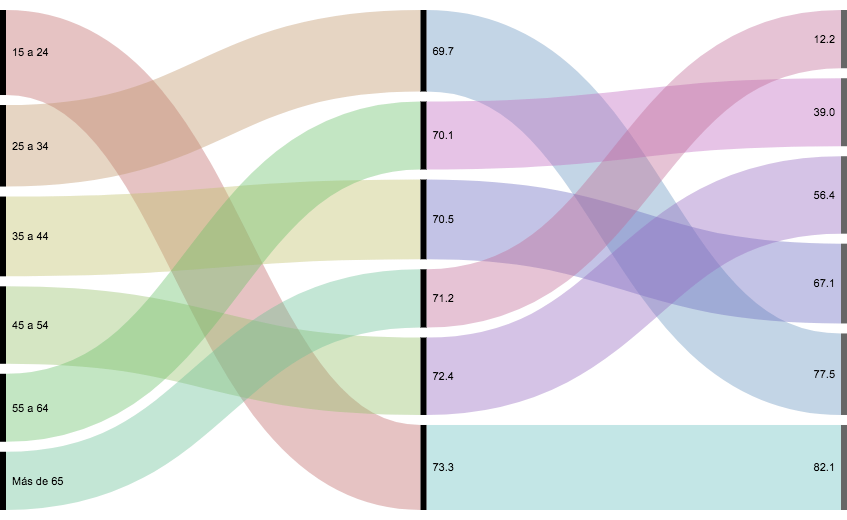

Uno de los datos más llamativos que ofrece la última EPSCYT 2016, publicada por la FECYT en abril de 2017, es que las redes sociales se han convertido en la fuente de información científica más consultada por lo españoles en Internet (un 43,6%), por delante de medios generalistas (34%) y de recursos como la Wikipedia (32,9%). Aunque la televisión sigue siendo, en términos generales, la principal fuente de referencia, el avance de los medios digitales parece imparable: “la mayor parte de los individuos no construyen su opinión sobre la tecnociencia de manera directa. Hoy la principal vía de información tecnocientífica es la televisión —tanto en España como en el resto de los países de nuestro entorno— seguida de internet” (Libro de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia 2016, pág. 10). Entre los jóvenes, internet gana claramente la partida con un 82,1% de penetración para la horquilla entre 15 y 24 años lo que muestra el extraordinario impacto que, desde el punto de vista de dieta mediática, tiene para este grupo el consumo de información en medios y redes sociales.

Fuente: Elaboración a partir del Informe de la 8ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia.

Cambios en el modelo comunicativo

Estas cifras reflejan la velocidad con la que se está produciendo el cambio en el ecosistema informativo actual e indican la necesidad de adaptar los modelos de comunicación de los proyectos de investigación para aprovechar esta nueva dinámica multidireccional y dialógica en el que los usuarios también participan activamente como emisores de información. Se genera, como apunta Lévy (2007: 139) una “interconexión en tiempo real de todos con todos” que es a un tiempo causa del “caos informacional” y factor clave para el favorecimiento de procesos de inteligencia colectiva que pueden ayudar a una gestión más eficiente y ordenada del conocimiento”.

¿Informamos o infoxicamos en redes sociales?

Pero para sacar partido a esta oportunidad hay que ser conscientes, también, del contexto informativo global en el que se desarrolla. Y es que la información en las redes sociales sobre Ciencia y tecnología, ¿es caos o eficiencia colectiva? ¿Informa o infoxica? Si analizamos los resultados de la encuesta con más detalle, un 75,4% de quienes declaran informarse a través de internet dicen hacerlo a través de las redes sociales, y un 62,3% lo hacen consultando los medios sociales audiovisuales con un fuerte componente de red social, como Youtube. Es llamativo, además, que sea en la franja con menor nivel de estudios donde las redes sociales alcancen el mayor porcentaje, con un 94,7%, y que, de estos, el 93,8% de la cuota lo acapare Facebook, o que Instagram, le esté comiendo terreno a Twitter como fuente de información científico-tecnológica.

Fuentes de información científica por tramos de edad. Comparativa porcentual entre la Televisión (primera columna) e Internet (segunda columna) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (2017).

El análisis de estas cifras resulta, en parte, desconcertante, especialmente si se comparan con las estadísticas de uso publicadas por las propias redes sociales como Instagram, que reflejan un consumo y una presencia de contenidos en el que es escasa la publicación de contenidos de naturaleza científica o tecnológica, pero en el que hay una fuerte presencia de marcas, anuncios y contenidos personales creados por los propios usuarios. Esta aparente contradicción refleja un sesgo de deseabilidad social cuando los ciudadanos responden a cuestiones sobre si se informan en las redes sociales sobre Ciencia y Tecnología, y cuestiona la verdadera penetración y alcance de estos medios a la hora de acceder a información científico-tecnológica. Al final y al cabo, quid pro quo, es conocido cómo los documentales de la 2 son vistos siempre por todo el mundo, pero las audiencias medidas distan mucho de avalar ese dato. Las RRSS en los planes de comunicación de los proyectos de investigación En cualquier caso, más allá de las dudas que nos generen estos datos, es indudable que una parte esencial de la dieta mediática actual de la ciudadanía pasa por una constante exposición a los medios sociales, por lo que cualquier plan de comunicación de un proyecto de investigación debe considerar, necesariamente, cómo aprovechar el potencial que las redes sociales ofrecen para difundir los resultados o el propio proceso de investigación. Conocer el funcionamiento, el público usuario de cada tipo de red, el modelo de consumo o la naturaleza y características de los mensajes más adecuados para cada una de ellas resultará esencial para determinar cómo y dónde hacer el esfuerzo más eficiente en términos de comunicación.

Referencias

- GARCÍA GARCÍA, F., GÉRTRUDIX, M. & GÉRTRUDIX, F., “Análisis de la incidencia de la dieta de servicios digitales en la utilidad y confianza de la información en internet en los jóvenes universitarios”, Communication & Society / Comunicación y Sociedad, Vol. 27, n. 1, 2014, pp. 59‐81.

- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). (2017). Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Española Para La Ciencia y Tecnología. Retrieved from https://www.fecyt.es/sites/default/files/news/attachments/2017/07/epscyt2016_informe.pdf

- Lévy, P. (2007). Cibercultura: la cultura de la sociedad digital. Cuadernos de Información y Comunicación; 13, 266–267.

Te puede interesar

Comunicadoras de ciencia en redes sociales: mujeres ante el techo de cristal

¿Existen mujeres creando una nueva forma de comunicar la ciencia? ¿Son las redes sociales un espacio donde romper el techo de cristal?

¿Por qué funcionan los contenidos científicos en las redes sociales de vídeos cortos? (II)

¿Qué recursos se emplean para diseñar este tipo de vídeos?

¿Por qué funcionan los contenidos científicos en las redes sociales de vídeos cortos? (I)

¿Qué contenido científico tiene un fuerte impacto en estas redes?

Desinformación en la Guerra de Ucrania: ¿Qué hay de nuevo?

Conoce qué tendencias en desinformación se están observando en el conflicto de Ucrania

En nuestro blog

Este blog está financiado por el proyecto Comciencia. Comunicación eficaz, eficiente y responsable para proyectos de investigación competitivos (CSO2017-82875-C2-1-R, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).